古代武蔵國の横見郡があったと推定される吉見町は、埼玉県比企郡にあり、東松山市によって東西に分断された比企郡の東部の北半を占めるところにある。比企丘陵の東端にあたる丘陵地で吉見丘陵と呼ばれている。標高は30mから80mで、地質は凝灰岩で、吉見百穴や黒岩横穴墓群などの横穴墓群が広がり、丘陵のあちこちには枝状の谷が発達しし、古くから人々が生活したあとがうかがえる。

吉見町は小さいところだが、「延喜式」神名帳に記載される横見郡三座の横見神社・高負比古神社・伊波比神社がある。壬生吉士は、渟屯倉の設置のあとに、屯倉の管掌者として吉見丘陵周辺に移住したと想定される、との吉見町誌の見解だが、この渟屯(よこゐ)倉が横見郡である根拠は何もなく、諸説の一つに過ぎない事を付け加えておきたい。

横見郡は明治29年(1896)には比企郡に編入されたのだが、編入先の比企郡には延喜式内社が、伊古乃速御玉比売神社の1社しかない。横見郡が律令国家にとって重要な土地であったのか(屯倉(天皇の直轄地)だったとする説もある)、あるいは横見郡の郡域は比企郡や大里郡にまで入り込んでいて、実際はもっと広かったのかもしれない。

それにしても、横見郡の延喜式内社3社が、非常に狭い範囲に集中して存在しているのは不思議なことである。

目次

伊波比神社 旧村社 延喜式内社 / 横見神社 旧郷社 延喜式内社

高負彦根神社 旧村社 延喜式内社 / 吉見神社 旧郷社

横見郡の延喜式内社三社の一 風情ある社

所在地 埼玉県比企郡吉見町黒岩 346

社 格 旧村社 延喜式内社 武蔵国 横見郡鎮座

祭 神 天穗日尊 誉田別尊

『神社覈録』『武藏国式内社四十四座神社命附』誉田別天皇・天太玉命

『神祇志料』大己貴尊

『神名帳考証』(延経)天穂日命

由 緒 和銅年間(708-715)に創建された式内社

例 祭 10月14日 例祭

伊波比神社は比企郡吉見町黒岩の丘陵地の斜面に鎮座する。木々に埋もれるようにひっそりとした佇まいが非常に印象的で、社殿はこじんまりしていて新しそうだが、鳥居から社殿までのこの風景、景観はなかなかの歴史を感じる。 現在の社殿の西方「八幡台」と呼ばれているところが旧境内で、応永年間(1394年頃)息障院が現地に移転したとき伊波比神社もこの地に遷ったと言われている。

伊波比神社の両部鳥居 参道。風情のある佇まい

和銅年間(708-715)に創建された式内社で、喜祥2年(849)従五位下、貞観元年(859)には盤井神として官社に列格する。現在の社殿の西方にある「八幡台」と呼ばれているところが旧境内であるといわれている。(吉見町文化財整理室又は吉見町黒岩配水場のあたりか)応永初年(1394)ごろに現在地に移転した。

拝殿。周りの空間が狭いためこのような角度になった。 伊波比神社の左側にひっそりと鎮座する摂社岩崎神社

『新編武蔵風土記稿』黒岩村の項には次のように記されている。

岩井神社 或ハ岩井八幡トモ称ス 村ノ鎮守ニテ村民ノ持 祭神誉田別天皇天太玉命 今ノ神体馬上ニ弓箭ヲトル像ナリ 按二延喜内神名帳二武蔵国横見郡伊波比神社ト載セヌ続日本後記ニ嘉祥二年三月庚寅奉授武蔵国伊波比神従五位下トアリ 是当社ノコトナルヘシ 土人等ハ式内ノ社ナルコト云モ伝ヘサレト社地ノサマ老松生ヒシケリイカニモ古キ社ト見エタリ

伊波比神社拝殿より鳥居を撮影する。

『神名帳考証』、『神社覈録』、『神祇志料』は式内・伊波比神社を「黒岩村岩崎大明神」としている。また江戸時代は「岩崎大明神」「岩井神社」「岩井八幡」と称していたという。思うに摂社である岩崎神社のことではないか。鎌倉時代、源範頼(頼朝の弟)の所領がここにあり、子孫が吉見氏として四代続いていたということからも十分頷ける話と思う。

また伊波比神社は拝殿の位置が東側を向いている。その丁度300m位正面に郷社、横見神社が鎮座している。まるで高台から平野部に鎮座している大社を見守っているような、それか監視しているのか、ともかくこの位置関係は不思議でたまらない。

もどる

吉見の地名の元となった古社

所在地 埼玉県比企郡吉見町御所1

社 格 旧郷社 延喜式内社 武蔵国 横見郡鎮座

祭 神 建速須佐之男命 櫛稻田比売命

『神名帳考証』(延経)「大海神」

『神名帳考証』(信友)は倉稲魂命

由 緒 和銅年間(708-715)に創建された式内社

慶長年間(1249−56)大洪水で流失

例 祭 10月14日 例祭

黒岩横穴墓群のある八丁湖から南東側へ下っていくと田畑に囲まれた横見神社がある。鳥居の左の林の中には御所稲荷塚古墳がある。黒岩の伊波比神社から車で2,3分。非常に近く、車のナビを使って最初に到着してしまった。吉見町の辺りは古くは横見郡といって、その名を社名としている当社が、この地域において相当に有力な社であったことはまず間違いないだろう。

駐車場は神社の隣に停める空間があり、そこに止め参拝を行う。

郷社・横見神社の社号標と改築工事竣工記念碑 鳥居から社殿を望む

拝 殿

新編武蔵風土記稿

横見郡 巻之ニ 上細谷村 附持添新田

飯玉氷川明神社

是延喜式神名帳ニ載ル横見ノ神社ニテ素盞鳴尊 稲倉玉命ナリト云 傳レト□ナル據ルニハアラス 當村及下細谷 黒岩 御所 谷口 中新井 久保田 七ケ村ノ鎮守ナリ 社ノ後ニ神木トテ圍一丈五尺程ノ松アリ此下に石槨アリト云傳フ 古ハ社ニ金ノ幣束アリシカ中古洪水ノ時社共ニ久保田村ヘ流レ行テ今ハ失ヘリトソ 別當ハ下細谷村照明寺ナレト御所村ノ持ニシテ平日ハ黒岩村大寶院進退セリ

比企郡神社誌

横見神社

御鎮座地 吉見村大字御所

御祭神 建速須佐之男命 櫛稲田比売命

御由緒

創立年月未詳。当社は延喜式神名帳に載する横見神社是なり、中古本郡上細谷黒岩、御所、谷口、中新井、久保田、七ケ村の鎮守にして、飯田氷川大明神と称して後今の称に改め復せり、

〜中略〜 この樹下に石堰の埋れたるあり 然るに明治五年六月二十六日風雨落雷の時土地崩れて石蓋を発顕す。その石蓋を開くに一物の有なし蓋し太古国造県主等の墳墓ならん。これを以って旧地旧社を表するに足れり、又考証土台に飯玉明神黒岩村と載たり、新編武蔵風土記を関するに本村御所村は正保の頃までは黒岩村の地なりしが、程なく別村せしと、元禄の改めには既に別てりとあり。又同書に飯玉氷川明神を上細谷の部に出して「別当は下細谷村照明寺なれど御所村の持にて云々」とあり、この近傍古へ御所郷と称し後黒岩郷と云ふ。その鎮守七ケ村なるを以って上細谷に属し或は黒岩村に属せしも知るべからず。現在は本村に属し明治七年郷社に列せらる。

横見神社 本殿

本殿は小高い丘の上に建っていて、新編武蔵風土記稿に記載されている「石郭」との記述を考えあわせると、古墳であったろうというが、実際参拝した限りではまったく判らなかった。

横見郡は『日本書紀』に出てくる「横渟屯倉」(よこゐみくら)の置かれた地域に比定されているらしいが、その根拠は一体なんであろうか。「横渟屯倉」は武蔵国造の乱において出てくる4ヶ所の屯倉の一つとされている。が、あくまで推定にしか過ぎない。

もどる

「荒神」高負比古乃神とは何者か

所在地 埼玉県比企郡吉見町田甲1945

社 格 旧村社 延喜式内社 武蔵国 横見郡鎮座

祭 神 味耜高彦根尊 大己貴尊

由 緒 和銅3年(710年)に創建 宝亀3年(772年)12月19日の大政官符に記載

天平勝宝7年(755)に官符

例 祭 7月18日 例祭

横見神社を東方向に進み、埼玉県道345号小八林久保田下青鳥線を熊谷方面に北上し、松崎交差点を左折すると、正面にこんもりとした特徴のある岩山が見えてくる。これが通称「ポンポン山」である。このポンポン山を脇から登っていくと、山頂に式内社・高負彦根神社が岩山に鎮座している。

和同3年(710)創建と伝わる古社とされ、横見郡三座のうちでもっとも古く、近年に発見された宝亀3年(772)の太政官符によれば、「武蔵国幣帛ニ預カル社四処」の「横見郡高負比古乃神」と比定されている。(現地解説版より)

田甲の地は旧荒川の水利とともに交通の要所であり、そこに玉鉾山が突きでており、その頂上に当社が鎮座している。周辺は「高負彦根神社周辺遺跡」として奈良時代の集落跡が残る。このあたりの丘陵と沼は「荒川」が作りだしたものであるとされ、このポンポン山の下もかつては「荒川」の流路であった。吉見丘陵東端には古墳群、そして式内社3社が存在していたことから、この地域が古くからの開発地域であったことがわかる。

鳥居より社殿を望む

この高負彦根神社の先は「ポンポン山」という岩山なのだが、鳥居の反対側は広い平地が広がる。どうやらこの岩山は丘陵地の先にあたるようだ。 しかしある意味絶景の要害の地であり、切り立った断崖は東側から押し寄せる敵軍には天然の要塞として機能したであろうと思った。

高負彦根神社の「高負」はこの地の地名「田甲」に通じる。当社の鎮座する田甲集落は『倭名抄』に載る横見郡高生(タケフ)郷に比定されて、田甲(タコウ)はタケフがタキョウになり、タカオ、タコウと転訛していったものだろう。現在の社名は「タカオヒコネ神社」と読んでいるようだ。これは創建から時代が経ち元の祭神が忘れられた後に、祭神を社名から味?高彦根命に変えたからで、おそらく元は「タケフヒコ」の社であったものと想像される。この辺りの土地を拓いたのが「武」や「猛」に通ずる「タケフ」という名の男性首長で、祭神の御性格の激しさをそのまま神名とし、死後にこれを祀ったのが当社のはじまりではなかろうかと思う。

この上古代に存在していたであろう高負比古乃神とは一体だれだろうか。少なくとも江戸時代は「玉鉾氷川明神」と称していた関係ので祭神となった味耜高彦根尊 、大己貴尊二座ではない。

ちなみに味?高彦根尊は大国主=大己貴の子供で、?は鋤(すき)のことでこの神様は鋤を神格化した農耕神である。

鳥居の右側にある古い社号標 趣のある鳥居

拝 殿

高負彦根神社

延喜式内社で昔は玉鉾氷川神社とも称した。祭神は、味耜高彦根尊・大己貴尊とされるが素盞鳴尊ともいわれる。

社記によれば、和銅2年(710)創建と伝えられる古社で宝亀3年(772)12月19日の太政官符に「案内ヲ検スルニ、去ル、天平勝宝7年(755)11月2日ノ符ニアグ。武蔵国幣帛ニ預ル社四処」として、その一つに「横見郡高負比古乃神」と記してある。

社殿の後方の巨岩に近い地面を強く踏むとポンと音を発する。そこでこの山をポンポン山ともいう。巨岩の直下20mの平地は古代荒川の流路であった。

吉見丘陵の東端をめぐった荒川流域に式内社3社が存在したのはこの地域が早くから開発が進んでいたことによるものと思われる。

平成10年3月

吉見町・埼玉県

社頭掲示板

拝殿と本殿

横見郡三座のうちで創建がもっとも古く、社殿の後方に玉鉾石という磐倉のような巨岩をある意味祀っているような配置。 その歴史的な重み、それに加え神川町に鎮座する金讃神社のスケールをかなりコンパクトにしたような神秘的な雰囲気も整っており、なかなか見応えある社である。

社殿の奥に進むと、そこには「ポンポン山」(別名玉鉾山)と呼ばれる標高38Mの岩山がある。社殿後方の巨岩に近い地面を踏みならすと「ポンポン」と太鼓のような響きがするために「ポンポン山」と呼ばれている。この響きには地下に洞穴(空洞)があるという説と、ローム層と砂岩の境界面で音波がはねかえるという2説があるという。

伝説では長者が高負彦神社の指示によりこの岩山に財宝を隠した。盗人がその財宝を盗もうとしたところ山がポンポンと鳴り出したため逃げ出したそうだ。いわゆる古代の警報システムというところか。

ポンポンとなる原因は今でも不明で、このポンポン山一帯だけが付近から突出しており、しかも巨岩が露出しているところから得意な地盤であることは確かである。古代の人もその威容とポンポンとなる地盤に神が宿ると思ったのだろうか。古代遺跡が埋まっておりポンポンとなるのはその遺跡を守る装置なのかもしれない。

左側の岩がこの山の最高峰、手前に青面金剛の石碑 ポンポン山から社を撮影。まるで社が山を守っているようだ。

鳥居の右側にある獅子封じ塚、案内板もあり。

獅子封じ塚

昔、高生郷(現在の田甲)には、獅子舞いの古い行事がありました。

今から、数百年前ごろの旧暦6月の某日、悪疫退散のため、獅子頭を冠り、戸毎を訪問する行事が行われておりました。

しかし、ある年、痢病が著しく発生し、死者も多く出たので、村人たちは、これは産土神のお咎めではないかと恐れ、獅子頭を境内に埋没し、その上に柊(昭和12年に大柊は、県指定文化財となるが、現在は二代目)を植えて、獅子封じをしました。それ以来、痢病もおさまり、平和になったと言れています。

※痢病…腹痛や下痢の激しい伝染病の類。

※産土神…その生まれた土地を守護する神、鎮守の神。

※高負彦根神社の三鉾…湊石(御身体)・大柊・菊水(湧水)

社頭掲示板

高負彦根神社 東側からポンポン山を撮影。かなりユーモラスな名前だが実際はかなりの威容の岩。まさに見ての通り玉鉾石という名がピッタリな断崖絶壁の巨岩だ。

もどる

熊谷市相上(あいあげ)地区は荒川の南に位置し、国道407号線上に隣接している冑山神社に近く、行政区域としては熊谷市だが吉見町との文化的、経済的にも繋がりが濃い。この相上地区には吉見神社が鎮座している。この吉見神社は延喜式内社 横見神社の論社、比定社に紹介している書物も多い。

この熊谷市相上地区は地形上、東西に和田吉野川が流れ、北側の無谷、高本地区との境界線を形成している。この和田吉野川(一級河川)は嵐山町の溜め池を水源とする、用排兼用の河川で、比企丘陵の谷地を江南町、滑川町、熊谷市と西から東へと流れてくる。吉見神社の北側に和田吉野川右岸の洪水を防ぐために江戸時代初期に造られた相上堤の堤防は長さ千百三十間(約2034m)”とあり、荒川の合流地点までの和田吉野川の右岸側を防御するための堤防であったようだ。

なお、相上堤の南側延長線上には、縄文時代の北廓遺跡(熊谷市 箕輪)や冑山遺跡があり、とうかん山古墳(全長74mの前方後円墳)、冑山古墳(全国で4番目に大きい円墳)もあることから、和田吉野川の流域には古代から人々が継続して居住していたことが伺える。ちなみに相上堤の東に位置する県道257号線は鎌倉街道の古道である比企道だとされている。古の吉見の地は、現在の比企郡吉見町ではなく、この吉見の地だった可能性も捨てきれないような気がしてならない。

延喜式内社 横見神社のもう一つの比定社か

所在地 熊谷市相上1639−1

主祭神 天照大神?

社 挌 旧郷社

例 祭 4月17日

吉見神社はとうかん山古墳から埼玉県道257号冑山熊谷線を道なりに北上し、和田吉野川の上に架けられた漆喰橋を渡る手前左側に社号標石と鳥居が見え、そこを左折すると和田吉野川の土手手前右側に吉見神社の社叢が広がる。

県道沿いにある一の鳥居 一の鳥居を真っ直ぐ進み突き当り右側にある二の鳥居

参道左側の末社群 末社群の先にまたある末社群 拝殿の右奥の方にも末社がずらりと並んでいるが

左から天神宮、金毘羅大神社、頭大宮、辯才天女宮等 三島・興玉・秩父・瀧祭・玉造・斎・浅間・日枝・雨降 ほとんど不明

加々美・二荒・水分養蚕・豊受荒魂など

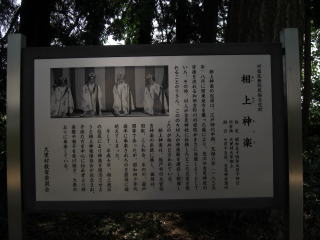

村指定無形民俗文化財 相上神楽 案内板

村指定無形民俗文化財 相上神楽

指定 昭和五十四年五月十四日

所在地 大里村大字相上

期日 七月十五日、吉見神社境内

相上神楽の起原は、江戸時代中期、天保六年(1835年)八月に関東地方を襲った嵐により、荒川や吉見神社の背後を流れる和田吉野川の堤防がまさに決壊しようとしていた。その時、村人が吉見神社に祈願したところ災害を免れることができた。こののち村人が神楽殿を建設し報賽したのが始めと言われている。

相上神楽は、坂戸市の大宮住吉神楽の系統に属し、曲目は、国取、三人和合、氷の川、岩戸開等であったが、昭和四十年代後半に奉楽されたのを最後に途絶えてしまった。

そして、平成七年、相上地区の住民により神楽を復活させようと相上神楽保存会が設立され、子供たちを中心に伝承者より神楽舞や囃子を受け継ぎ、大祭のおりに奉楽している

掲示板より引用

神楽殿 摂社 左から伊奈利神社・東宮社・天神社

『新編武蔵風土記稿』相上村の項に、《神明社 當社古へは上吉見領の総鎮守なりしが、各村へ鎮守を勧請して、今は村内のみ鎮守とせり》とあるように、古くは神明社と称し、上吉見領――村岡・手島・小泉・江川下久保・屈戸・津田・津田新田・相上・玉作・小八林・箕輪・冑山・向谷・高本・沼黒・吉所敷・中曽根・和田・上恩田・中恩田・下恩田・原新田・戸塚新田――二十三カ村の総鎮守だったというくらいで、境内摂社・末社が非常に多い。

吉見神社 拝殿及び本殿

吉見神社は古くは神明社や天照太神宮と称し、上吉見領の総鎮守だったようだ。敷地内には安政四年(1857)建立の金毘羅大神社、弁才天女宮などが祀られている。水防祈願と思われる水に関する神様である。なお、社殿の北側には沼があるが、そこには藤原長盛の大蛇退治の伝説がある。

新編武蔵風土記稿には”沼あり、神龍潜み住むと云伝う”と記されている。大蛇とは和田吉野川の洪水を暗喩したものだろうか。

『埼玉の神社』によれば、熊谷市相上字宮前に鎮座する吉見神社の創建を伝える文書にはこのような記述がある。

和銅六年(713)景行天皇五十六年に御諸別王(みもろわけのきみ)が当地を巡視した折、田野が開かれず、不毛の地であるのを嘆いて倭国の山代国・川内国・伊賀国・伊勢国の多くの里人を移して多里(おおさと)郡を置き、後に豊かな地となった報賽として太古に武夷鳥(たけひなとり)命が高天原から持ち降ったという天照大神ゆかりの筬(おさ)を神体として天照を祀り以来御諸別王の子孫が代々神主として奉仕している。現宮司須長二男家はこの末。

また『大里郡神社誌』にもこのように記されていている。

大里郡神社誌に「相上村吉見神社の旧神職は、祖祭豊木入日子命孫彦狭島王の子、御諸別王の末胤中臣磐麿なり。子孫後葉神主禰宜として奉仕せりと伝う、今尚存す。和銅六年五月禰宜従五位下中臣諸次撰上」と

とあり、須長氏が御諸別王の子孫としている。

吉見神社 遠景

この「須永」、「須長」氏について「埼玉苗字辞典」ではこのように記述されているので紹介する。

須永 スナガ 須中、須長、砂永、砂賀に同じ。須は金(す)、那は国、加・賀は曷(か)で村の意味。中・永は奈良・那羅と同じで、鉄(くろがね)の産出する国、村を須永と称す。此氏は毛野氏に率いられて渡来し、渡良瀬川及び利根川流域の上野国、下野国、武蔵国に土着し、三ヶ国以外には無し。毛野氏の祖・崇神天皇の皇子豊城入彦命(とよきいりひこのみこと)の後裔御諸別王(みもろわけおう)は、韓半島南部にあった加耶諸国の呉国より毛野族須永氏を率いて上野国山田郡川内村(大間々町川内、桐生市川内)に土着し、其の地を別称須永郷と唱え、後世は須永御厨と云う。桐生市川内に氏寺の崇神寺あり。足尾銅山に従事した鉱山師集団である。武蔵国では荒川、都幾川の砂鉄の採れる流域にも存す。

須長 スナガ 大里郡相上村(大里町) 大里郡神社誌に「相上村吉見神社の旧神職は、祖祭豊木入日子命孫彦狭島王の子、御諸別王の末胤中臣磐麿なり。子孫後葉神主禰宜として奉仕せりと伝う、今尚存す。和銅六年五月禰宜従五位下中臣諸次撰上」と。寛永二年神主須長出羽守良重署名に「中臣磐渕卿勅使として下向あり、其子磐丸卿を止めて神事を執行せしむ、是家神主の先祖なり、後に神と崇む、今の東宮なり。其後数代を経て、中臣の春友卿と云人あり、京に上り、時の関白藤原武智麿公の智に成り藤原姓を賜はる。其後数代を過て藤原房顕卿と云しは、亀卜の道を学びて上洛し、卜部の職に任ぜらる、二男を出家せしめ華蔵院開基なり、当家代々の菩提寺となさる。(中略)風土記稿相上村条に「神明社の神主須永大内蔵」。中曽根村大日堂明和六年供養塔に相上村次長太郎兵衛。吉見神社寛政三年午頭天王碑に須長豊次郎・須長房吉、嘉永二年御神燈に須長忠右衛門、明治二十一年水神楽碑に須長弁三・須長藤吉・須長房吉。白川家門人帳に慶応四年相上村吉見大神宮祝須永筑前日奉連宣興。日奉連は、姓氏録・左京神別に「日奉連。高魂命の後也」と見え、大伴氏族なり。神明社神主須長氏は武蔵国造の配下で、天照大神を祀る日奉部の一員であろう。明治九年副戸長須長宣冬・天保十二年生。松山町箭弓神社明治三十一年碑に松山町須長宣冬。昭和三年興信録・所得税に「吉見村・須長常章・百一円、須長富夫・十円」あり。五戸現存す。

相上の須長氏について「日奉連は、姓氏録・左京神別に「日奉連。高魂命の後也」と見え、大伴氏族なり。神明社神主須長氏は武蔵国造の配下で、天照大神を祀る日奉部の一員であろう」との記述が上記で記しているが、この中にある「高魂命」とは高皇産霊神(タカムスビ)のことで、熊谷市の高城神社の祭神でもある。また本来日奉連とは宮廷の太陽神祭祀に奉仕するための部であろうということは、諸説が認めているところであるが、その日奉連の祖先が高皇産霊神であるという事には正直驚いた。もしかしたら太陽神祭祀とは天照大神がその対象ではなく、日奉連の直系の先祖である高皇産霊神ではなかったか、という事になるのではなかろうか。それと同時に高皇産霊神と御諸別王にも何かしらの接点があるのだろうか。

なんとなく取り留めのない書き出しになってしまったが、御諸別王と吉見神社の須長氏、また高城神社の高皇産霊神には何かしらの関連性はあることだけは確かなようだ。

もどる