�@��������r��_�Ђ������������ʌS�㗢���́A�Ñ㗥�ߎ��㕐��������S�ƌ���ꂽ�B����S,���Ɣ��������̂��B����S�͕������̍Ŗk�[�Ɉʒu���A����͎��ʌS�A���k�͗����������ŏ�썑�ɐڂ��Ă���B�����ނˌ����ʌS�㗢���A�_�쒬�̒n��ŁA�w�a�����x�́u��v�ƌP���Ă���B���Ȃ݂ɂ��́u���݁v�́A���������������R���ɑ����Ă����Ƃ��A�E���ɂ����Ƃ��߂��S�ł��������Ƃɂ��Ƃ���������邻�������^���͂������Ȃ��̂��B

�@����S�͌��݂̏㗢���S��Ɛ_�쒬�k�����s�����ɑ�������A���̌S���ɂ͎����Ђ�4�Б��݂��Ă����Ƃ����B�n�`�I�ɂ���썑�Ɨ�����A�_����Ƃ����Q��͐��ʂ��Đڂ��Ă���W����A��і썑�̉e�����ɒ����Ԃ������Ɛ��������B�܂�����S�͏�Ñォ��n���I�Ɍb�܂ꂽ�悤�ň�Ղ���o�y�����l�X�ȓy��̖L�x������A�����Ƃ��ẮA��r�I�L���Ȑ����𑗂��Ă������Ƃ�����������B

�@���̒n��͕s�v�c�Ȃ��Ƃɓꕶ����A�퐶����̈╨���������o�y���Ă��邪�A���̂��ꕶ�l�A�퐶�l�����������Ă����Z���̐Ղ͌������Ă��Ȃ��B�Õ��������i�Z���I�j�ɂȂ�ƁA�㗢���S��ɑ�K�͂ȏW�����c�܂�A�㗢���̐��X�̌Õ��͂��̍����c���ꂽ�B���̒n��̌Õ��́A�������Õ����܂Ƃ܂��č���Ă���̂������ł���B

�ڎ��@

�@��������r��_�Ёi�����Ё@�����Ёj�@�@/�@�@�_�ی��ΐ_���@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���R�Ǝ���ɖz�����ꂽ�������@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ݒn�@�@�@��ʌ����ʌS�㗢���E��225

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��Ր_�@�@�@�C���ˎ喽�@ (���J)�L��P��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ё@ �i�@�@�@���쎮���Ё@������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@ �Ձ@�@ �@9��29��

����

�@��������r��_�Ђ͏㗢���k���̐_�ی��w����͖�Q�L���k��̒n�ɒ�������B�������ɍ�ʌ��Ŗk���Ɉʒu����ꏊ�Ȃ̂Ŏ���͓c�����i����B�����k�͉G��Ȃ̂Ŕ×�����������ǂ��Ȃ�̂��낤�ƕςȂƂ����S�z���Ă��܂����B�i�������\�V�N�̑�^���ŎГa�𗬎��B�{�a���������낤���Đ�����������グ�A�n�Ղ��������ĉ��߂Ē����������A�Ƃ̋L�^������B�j

�@���̒n��͉ߋ��ɂ����Č��݂̂̂ǂ��ȓc�����i�Ƃ͕ʂ̊�������Ă���A�L���Ȑ_����̐킢�i1582�N�U��18���`19���j�ł́A�D�c�M���̉Ɛb�ł���X���i���܂���A�O���̌Ḯj���̑���v�Ə��c�����k�������Ƃ̐킢�ɂ��Гa���Ď������B���̌�V��19�N�i1591�j�ɐ�E�M�r���Гa���Č����A�_�c����i���ꂽ�Ƃ̂��Ƃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@

�@ �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��m�����@��O�ɂ��鋴�͌�_�c���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��m����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@

�@

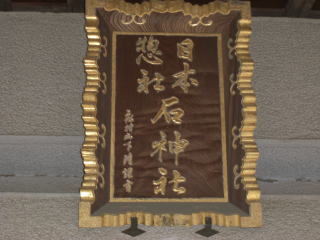

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��̒����Ɍf���Ă���u��������r��_�Ёv�̊z�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ē��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

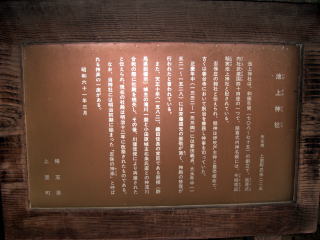

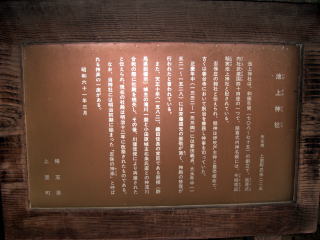

�r��_��

�@���ݒn�@�㗢���E�ۂQ�Q�T

�@�r��_�Ђ́A�a���N�ԁi�V�O�W�`�V�P�T�j�̑n���ŁA���쎮���Е������S�S���̈�ŁA���쎮���_�����ɂ́A��������r��_�ЂƋL����Ă���B

�@�E�ۏ��̐_�ЂƓ`�����A�Ր_�͈ɐ��ˎ�_�ƖL��P���ŁA�Â��͑P�䎛�ɂ����ĕʓ����������_�����i���Ă����B

�@���c�N���i�P�R�R�Q�|�R�S�j�ɂ͐V�c�`��A��i�N���i�P�T�Q�P�|�Q�W�j�ɂ͐ē������̐��h���Ă��A�_�a�̏C�����s��ꂽ�Ƃ����Ă���B

�@�܂��A�V���P�O�N�i�P�T�W�Q�j�A�D�c�M���̉Ɛb�ł���X���i�Q�n���O���s�j���̑���v�Ə��c�����k�������Ƃ̐_���썇��̍ۂɎГ����Ď����A���̌�A�쁠�M�r�ɂ��Č����ꂽ�Ɓ@�`�����A���݂̎Гa�͖����P�Q�N�ɉ��z���ꂽ���̂ł���B

�@�Ȃ��A���_�Ђɂ͖��������Ɏn�܂����A�u�E�ۂ̐_�y�v�ƌĂ��_�y�̈��������B

�@���a�U�P�N�R����ʌ��@�㗢��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ē������p |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �q�a�@�@�쑤�ɒ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �{�@�@�@ �a

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�^����Œn�Պ�b�����������Ȃ��Ă���B�@�@�{�a�͓y�ۓ��œy��������A�q�a�̊�b�������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����ʒu�ɂ���B

�@��������r��_�Ђ̍Ր_�ł���ɐ��ˎ喽���P�ˎl�_�̂ЂƂŁA���J�ÕQ���̈��ݍ��Ў��E�߁E�q����m�F���č��̍��E��̍��ɑ�������_�ł���B�Ƃ�����P�ˑ�_�̎l�_�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ̐_�ł��낤���B

�@���̐_�X�͋L�I�_�b�ɓo�ꂹ���A���P���ɂ��̖����L����邻�̖��̒ʂ�A�q����P���Ă����_�l���B

�y�P�ˑ�_�z

�@�P�ˑ�_�i�͂炦�ǂ̂������݁j�Ƃ́A�_���ɂ������P���i�ǂ�_�ł���B�P�ˁi�P���A�P�a�j�Ƃ��P���s���ꏊ�̂��ƂŁA�������J����_�Ƃ����Ӗ��ł���B

�@�_�E�����J�ɐ旧���ď�����j���ł���u�P���v�ł́u�Ɏדߊ��_ �}���̓����̋k�̏��˂̈��g�� �S�P���Ђ����ɐ��荿���� �P�ˑ�_���v�ƌ����Ă���A�P�ˑ�_�Ƃ́A���{�_�b�̐_�Y�݂̒i�ʼn���A�҂����Ɏדߊ��S�������Ƃ��ɉ��������_�X�̑��̂Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�Ȃ��A���̎��ɉВÓ��_�A�����_�A�����O�_�A�Z�g�O�_�A�O�M�q�i�V�Ƒ�_�E���錩���E�f���j���j���a�����Ă��邪�A�������P�ˑ�_�ɂ͊܂߂Ȃ��B�u�P���v�ł͂����P�ˑ�_�ɑ��u�����̉Ў����q�L��ނ����P���А��ߋ��ցv�ƋF���Ă���B

�@�w���쎮�x�́u�Z���A���P�̏j���v�ɋL����Ă������D�Ô䔄�E���J�s�䔄�E�C���ˎ�E�����{�ǔ䔄�̎l�_���P�ˎl�_�Ƃ����A�������w�����P�ˑ�_�ƌ������Ƃ�����B�����̐_�͈��������̂�����߁E�q���P������_�ŁA�u���P���v�ɂ͂��ꂼ��̐_�̖������L����Ă���B

�E�@���D�Ô䔄�i������Ђ߁j -- �������̉Ў��E�߁E�q���삩��C�֗���

�E�@���J�s�䔄�i�͂₠���Ђ߁j -- �C�̒�ő҂��\���Ă��Ă������̉Ў��E�߁E�q������ݍ���

�E�@�C���ˎ�i���Ԃ��ǂʂ��j -- ���J�ÕQ�����������̉Ў��E�߁E�q������ݍ��̂��m�F���č��̍��E��̍��ɑ��������

�E�@�����{�ǔ䔄�i�͂₳����Ђ߁j -- ���̍��E��̍��Ɏ������܂ꂽ�������̉Ў��E�߁E�q�����������Ď���

�@���J�s�䔄�������Ă����̐_�̖��́w�L�I�x�ɂ͌���ꂸ�A�w�L�I�x�̂ǂ̐_�ɑΉ����邩�ɂ��Ă͏������邪�A��q�̈Ɏדߊ���S�̍ۂɉ��������_�ɓ��Ă邱�Ƃ������B

�@�P�ˑ�_�̂S�_�̖����ɂ͏��Ԃ�����A�@�@���̏��X�̉ߎ��ƍ߁A�q������D�Ô䔄����ɐ����ā��A�@���J�s�䔄���͌��Ŏ���ĊC��ɒ��߂ā��B�@�C���ˎ����C�ꂩ�獪�̍��E��̍��ɉЎ��E�߁E�q��𑗂荞��Ł��C�@�����{�ǔ䔄���q�����S�Ĉ�ԑŐs�ɏ��A���̒������Z�b�g�i�Đ��j����A�Ƃ�����A�̃v���O���������s���邱�Ƃɂ���ď�ɐ��̒��̒����A�������������Ƃ������̂炵���B�P�˂̑�_�̂����O�_����������ޏ��_�ł���A��͈��ݐ��A�C�͐����̍����Ƃ��āA�܂��A�ċz�͐l�Ԃɕs���Ȃ��̂ł���A��E�͂��̐��𗠂Ŏx���鑶�݂Ƃ��āA���ꂼ�ꂪ�������ɂƂ��đ�Ȃ��̂��B�܂������l�Ԃ����łȂ��A�n����̐����ɂƂ��Ă������I�Ȃ��_����������_�X���P�˂̑�_�ŁA����Ύ��R�̎����p�̂悤�Ȃ��̂���������_�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�Ƃ���ł����P�ˑ�_�̐_���A�_�i�͐��E���̐_�b�œo�ꂷ��^���`���Ɏ��Ă��邪�A���̂��Ƃɂ��Ă͕ʂ̍��ڂ�݂������B

�@�w���쎮�x�u�_�����v����������S�l���̎O���A�u����������_�Ёv�u��������r�䍰�i���܂��̂����������Ȃ݂̂̂���݂��܁j�_�Ёv�u��������r��_�Ёv�̈���ɔ�肳��Ă���B���̎O���ɂ��ċg�c���ނ́w����{�n�������x�̂Ȃ��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�u�Ѝ��Ɉ���ĔV���l�ӂ�ɁA��_���O��ɕ���������ɂāA�Ɖ]�ӂ͒n���Ȃ�ׂ��A�����㐢�A�z���a��A�{�Ƃ��]�肽��҂Ƃ��B����͖�h�ɂāi��Ƃ݂̂���͉h�Ȃ�j��̎����ɌW�������Ƃ���B����ΐ̖�h����̐_�Ȃ�B�܂����̍r�䍰��{�K�ɕ������čՂ�҈ꏊ�A�����ɒr��ɍՂ�҈ꏊ�A���O���Ȃ肵��B����������̖��ӂ͏ڂ炩�Ȃ炸�B���͎R�隠�A��a���ɂ͒n���ɂ�����B���V��i�j�q�n�J�j������Ɖ]�ӂ��Ƃ���B���V�A�A�V�Ă̔אl�ّ��������Ɖ]�ւ�Ƃ��z�͂�v

�@����������_�Ђ͌��݂͍�ʌ����ʌS�_�쑺�����ۂ̒n�ɂ���B���̈��ۂ͐ɒʂ���B�����Ĉ��ۂ��琼��܃L���s���Ƌ��r�_�Ђ�����B���R�F�����J����r�_�Ђ�����S�̐��B�ƊW�����邱�Ƃ͂܂�����Ȃ��B���r�_�Ђ̓��ɂ͋����W��������A�����Ƃ����Ă����Ƃ��������邻�����B����������_�Ђ��܂��A����S�̍̍z����ɊW�̂���l�����̐_�Ђł͂Ȃ������낤���B����S��тɂ����������������ꑰ�̂����A�w�O�ɐl���̐��͂������Ƃ�������łĂ����Ƃ����̂́A��a���̞w�O�̜I���i��������j�{�Ɏd���Ă����ɐl�̌�ł��邱�Ƃ��v�킹��B

�@�ߔN�A�_�쒬�厚�����ێ��V�x�k�̋�����Ղ���A�������B�H�[�Ղ����@����Ă���B

�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@

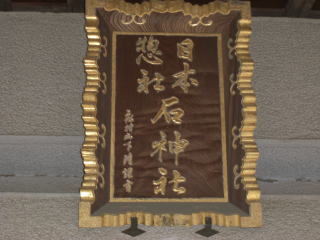

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����Ё@�{���_��

�Ր_�@�@�@��ȋM���A���F�����A���䖼�����A�����䔄���A�F��v�{���_�A���ʒj���B

�R���@�@�@����40�N�S��20�����Ћ����Љ��ΐ_�Ёi�Ր_�ʗ����j�A����_�Ёi�Ր_�����{���V�j���j�A����{���z�K�_�Ёi�Ր_���䖼�����@���Â͎���E�ۂɒ������Ă������A�x�d�Ȃ�^

�@�@�@�@�@�@���ŎВn��܂炸�j�A������O���_�Ёi�Ր_�����䔄���@�Փ��X��29���j�A���F��F��_�Ђ����J���A�Ѝ����u�{���_�Ёv�Ƃ��A���Ћ����Ɉڂ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@

�@ �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@����_���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���d�_���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̑��k��_�ЁA���А_�ЁA��c�_�Г�

| �@�E�ۂ̐_�y�@�@�@�@�@�@

�@���Ђɂ͂��āu�E�ۂ̐_�y�v�ƌĂ��_�y�̈��������A�F�N�ՁA���Y�{����ʈ��S�F��ՁA��Ղŏ㉉����Ă����B���Ɂu�����݁v�̍ۂɂ͑����̌����l���W�߁A�ߋ��e�n�̐_�Ђ̍Ղ�ւ��o���������̂ł��������A��p�ҕs�����珺�a�Z�\�N��ɓ���r�₦�Ă��܂����B

�@�u���Y�{����ʈ��S�F��Ձv�͏]���s���Ă����u�{�\�{���F��Ձv��{�\�̌����ɔ����ď��a49�N�ɂ��̖��̂����߂����̂ŁA���́u���\����Ձv�ƒʏ̂���Ă����B�{�\�����ɐ���ł��������a10�N���܂ł́A���̓��Ɏ��q�͖��X�ŕĂ̕��ł����炦�����ʂ��������A���Ђɋ������B

|

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�Гa�̉E���ɂ����_��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���Жk���G��t�߂��B�e�@�R���͐Y���R�n

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Â̖k�����̐_�X�����̕��i�߂Ă����̂��낤���B

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ǂ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@

�@�Â̓��{�l�͓V�A�C�A��n�A�R�ȂǁA�����Ȏ��R�̒��ɐ_�����o���Ă����B���ɂ����u���S���̐_�v�Ƃ������R���⎩�R���ہA�v�l�A�Ђ��A�l���A�n����A�����Ȃǂ�_�i�����u�����̐_�l�v���J���Ă����B�l�ނ̑c�悪����Ƃ��āA�𗘗p���n�߂����Ƃ͑��Â̂��Ƃł���A�l�ނ̗��j���Ί펞��Ŗ����J�����悤�ɁA�͐l�ނƐ[���ւ��������Ȃ��狤�ɕ���ł����B���{�ł������̂��т����������Ί펞�ォ��̐Ί킪���@����Ă���B

�@�ΐM�����R���q�̈�ł���A���ɐS�삪�h��Ƃ����M�ŁA�֍��i�_�Ђ����z�������O�̎���A�R��A�Ȃǂ̎��R�����A�_�̈˂��Ƃ����J���Ă����B���̖��̕\���ʂ�A�u�ց���v�u�������Ȃ̍��v�ŁA�_�̍����ł���j�A���i�_�̏�ɐ_�������B���̓_�ł́u�֍��v�Ɠ��l�A�˂��I�Ȗ����j�A�����Đΐ_�̑��3��ނɕ������Ƃ����B

�@�Ñ���{�l�̎����ςƂ��āA���i�^�}�j�͊C�̂��Ȃ��ɂ��鑼�E�������Ă��āi���j�A���E�����Ă䂭�i���j�Ƃ������̂��������B�^�}�������I���ƍl�����Ă����B�l�̑̂��Ƃ��ƃ^�}�i���j�̓��ꕨ�ƍl�����Ă����B���^�}�̓��ꕨ�E�h�镨�Ƃ��čl�����Ă����̂��B

�@���������Ӗ��ɂ����ČÑ���{�̐ΐM�͕����I�ȁu�v���J��M�ɂ͈Ⴂ�Ȃ����A���̍��{�ɂ͐��_�I�ȁu���v�ɂ��W������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{���Аΐ_�喾�_

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ݒn�@�@�@��ʌ����ʌS�㗢���_�ی�965

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��Ր_�@�@�@����Y�����_�A�_�c�Y��_�A��ȋM���A���F����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ё@ �g�@�@�@�s��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@ �Ձ@�@�@11��2�A3���@����

�@�_�ی��ΐ_�Ђ͍���17����{���A������ʂɖk�サ�A�_�ی������_���E�܂��Đi�ނƐ��ʓ˂�����ɐΐ_�Ђ��������Ă���B���Ȃ݂Ɂu�v�Ə����āu�����v�ƓǂށB

�@�ΐ_�Ђ̋�̓I�ȑn�������͕s���ƂȂ邪�A���O3�N�i1333�N�j�ɁA�V�c�`�傪��B��芙�q�ɍU�ߏオ��ہA���ЂɂāA�폟���F�肵���Ƃ���Ă���A�ȗ��A���n�̒���̐X���u���̐X�v�Ə̂���悤�ɂȂ����Ƃ����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@

�@ �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �ΐ_�Ђ̈�̒����A�y�юQ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���{�y�Ёv�ƒ���ꂽ�����̐_�Ж���@�@�@�@�@�@�@�@�@�������߂��ĉE���ɂ���萅��

�@�ΐ_�Ђ���������㗢���_�ی����ΐ_�́u�ΐ_�v�͒����̐ΐ_�������̏����ƂȂ��Ă���B�G��i���炷����j��������g�����Ό��i�Ζ_�j���J���Ē���Ƃ������Ƃɂ��n���ł���B�S���̐ΐ_�̑��ЂƂ���A���{���Аΐ_�喾�_�Ə̂��B��ʂɂ��̂悤�ȐΖ_�́A�ꕶ���㒆���Ɋ֓��A�����n���𒆐S�ɔ��B�����Ñ�̐ΐ_�M�̐M���ł���ƍl�����Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@

�@ �@

�@

�@�Q����i�ނƍ����ɐΕ��̂悤�ȕ���2�̔[�߂��Ă����K������A�����{�P���̖�t���ŋ����Ђ̈��Ђ̂悤���i�ʐ^���j�B�܂�����ɐi�ނƎR�Ԃ̂悤�Ȍ�����������i�ʐ^�E�j�B���ł͎R�Ԃ������ɂ���ď㕔�݂̂��������Ȃ����A�L�^�ɂ��Ɠ��I�푈�̐폟�L�O�ɉg�s�����̂��Ō�Ť���݂͐ΐ_�Ћ����ɏ펞����u�����Ă���炵���B�܂��R�ԑq�ɂ̉��ɂ͋����Д���Ёi�ʐ^�E�j������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@ ������̐ΐ_�Дq�a�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���{�y�Ё@�ΐ_�Ёv�Ə����ꂽ�G�z

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�{�@�@�@�@�a

�����̐ΐ_���ƍl������B�w���y�L�e�x�ł́A�G�삩������g�����Ό��i�Ζ_�j���J���Ē���Ƃ������Ƃɂ��n���Ɠ`����B

�S���̐ΐ_�̑��ЂƂ���A���{���Аΐ_�喾�_�Ə̂��B��Ր_�͍��c�Y��_�E�_�c�Y��_�ł���A��ȋM���E���F���������J����Ă���B

���O3�N�i1333�j�ɐV�c�`�傪��B��芙�q�ɍU�ߏ��ہA�폟���F�肵�A�ȗ����̒���̐X���u���̐X�v�Ə̂���悤�ɂȂ����Ƃ����B�܂��V��10�N�i1582�j�ɖk�����M�E�����Ƒ���v��������_���썇��̍ہA�������Q�q���Đ폟�F�肵���Ƃ��`������B

�Гa�͌��\16�N�i1703�j9���ɍČ��A���a2�N9���q�a���z�A���a�V�z���ꂽ�B���a38�N11���A�s�R�ɂ��Гa�����傤�������A�_�̂̐Ζ_�͓�ꂽ�B�Гa�͏��a�T�S�N�ɍČ����ꂽ�B

�����Ђ͔���_�ЁE���ЁE�����_�ЁE�x�m��Ԑ_�ЂŁA����_�Ђɂ͋����Ђ̔������_�ЁE�V���Ћy�ё����̓V���Ј�ЁE��ЎO�ЁE���R�Ј�Ђ����J����Ă���B���Ђ͐Ἀ���̔w�ʂɉÉ����N�i1169�j�V����������A�����{�P���̖�t���ŁA�_�������̍ۂɓ����ɉ��̂����B�����_�Ђ͖���40�N8���Ɏ��`�m�̎O�А_�ЁE�����Y�̋Օ��_�Ђ����J���A���̐X�ɂ��Ȃ�ŏ����_�ЂƂ��A�V�蒷�Y�Ёi���߂̂��Ȃ����j�E��ЁE�Օ��Ђ��J���Ă���B�x�m��Ԑ_�Ђ͖���40�N8���Ɏ�������J���Ă����Ђ������ЂƂ��Ĉړ]�������̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ʂ̐_�ЁE��ʌ��_�В����s�����p |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@ �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ΐ_�Ђɕ���Œ������Ă��鋫���Еx�m��Ԑ_�Ёi�ʐ^���A�E�����Ƃ��j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@

�@ �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �u���T�X�v�ƍ��܂ꂽ�Δ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Гa�̉��ɂ��鋫���Ё@�x�m�˂��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@���J�ЌQ

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̐Δ�͎Гa��O�����ɂ���B�@�@�@�@�@�@�@����_�ЁE�������_�ЁE�V���Ћy�ё����̓V���Ј�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ЁE��ЎO�ЁE���R�Ј�Ђ����J����Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�ΐ_�ЎГa�Ƌ����Еx�m��Ԑ_�Ђ̊Ԃɂ����_��

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@���ǂ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@ �@

�@

�@

�@