安保氏(阿保氏)は多治比氏を本姓とする、武蔵七党の一つで丹党の一派である。秩父(丹)綱房が初めて安保の地を領有し、その次男である実光が父綱房より武蔵国賀美郡の安保郷(現神川町元阿保)の地を譲り受け、居住し安保(阿保)氏を称したという。この実光の生没年は1142年(永治2年)から1221年(承久3年)と平安末期から鎌倉幕府創建時まで北武蔵地域で活躍した武将で、没年は80歳と当時の平均年齢では大変高齢であり、頼朝挙兵からその傘下に入り、一の谷の戦い、奥州合戦にも参加し、最後は老齢の身でありながら承久の乱にて、宇治川の戦いで討ち死(溺死)した。その功績からか、跡目を継いだ七男実員は本領とは別に播磨国の守護職を得て、鎌倉御家人として源氏3代、その後の北条執権家に忠節を尽くし、その宗家は鎌倉幕府滅亡と共に滅亡する。

しかしその一方で、阿保神社のその創建時期が平安~鎌倉時代に活躍した安保氏よりも遥かに古く、「明細帳」によると、延暦三年(784年)に当地を来訪した伊賀国の阿保村の出身である阿保朝臣人上が従五位下・武蔵介に任命され、この地に阿保神社を創建したとも伝えている。丹党秩父一族が「安保」と名乗った前から、この地域はすでに「安保郷」と呼ばれていたということは、それより以前に「阿保」と因縁のある何かが介在していなければ成立せず、延暦年間の記述の信憑性も増すということだろう。

目次 阿保神社(式内社 今城青八坂稲実神社・今木青坂稲実荒御魂神社) 旧指定村社

八日市熊野神社(式内社 今城青八坂稲實神社)

所在地 埼玉県児玉郡神川町元阿保1

御祭神 大己貴命 素盞嗚尊 伊弉冉尊 瓊瓊杵尊 大宮女大神 布留大神

社 挌 式内社論社(今城青八坂稲実神社・今木青坂稲実荒御魂神社)

旧指定村社

例 祭 10月19日 例大祭

阿保神社は群馬・埼玉県道22号を、上里町から神川町丹荘駅方向に進み、国道254号と交わる元阿保交差点の先の信号機のある十字路を右折すると1km弱位で左側にその社叢が見えてくる。駐車スペースは一の鳥居の先で境内に農民センターがあり、そこにはかなり余裕のある空間があり、そこに停めて参拝を行った。

ちなみに阿保神社に通じるこの道路は、一説によると嘗ての鎌倉街道上道であったという。上野国から神流川を渡り武蔵国に入るとすぐ南側にこの阿保神社はあり、上野国との交易上の要衝であったことは容易に推察できる。

道路沿いにある古き歴史を感じさせてくれる阿保神社の社号標石

参道正面の一の鳥居 社殿前には神楽殿 拝殿手前右側にある案内板

阿保神社 神川町大字元阿保 字上六所一

由緒

ここ元阿保の地は、中世の丹党安保氏の本貫地とされる。丹党の秩父綱房の次子実光は安保の地に住み、安保氏をとなえ、以後在所名を姓とした。安保氏は鎌倉期から室町期、さらに戦国期までつながっていく。字上宿には安保氏館跡と伝える地があり、周囲は堀に囲まれた三百メートル四方の部分と考えられている。館跡のすぐ北西には当社が鎮座、南西側には安保泰規が室町初期に建立したと伝える大恩寺跡が隣接する。

当社はその立地から丹党安保氏により鎌倉期以降に祀られたことが推測されるが、「武乾記」に載る由緒は更に古い。「六所明神は延喜式内の社なり。村老の伝に太古、阿保人上武蔵介の建立せし所なり。其後安保次郎実光、当国府中六所明神を移し合祀せしと云。社名は今城青坂稲実明神なりと言伝はるを記す。古社なるべし。」と記載されている。

丹党と丹生社との関わりは、字関口の池上神社の「明細帳」には「往古阿保村と一村たりしとき、六所社 丹生社同村にありしを、天正五年(1577年)三月分村の時、丹生社を本村の鎮守に分かち定め今の地に遷し祀る」とある。安保氏在住の頃は丹党の人々の結束として元阿保で祀られていた。言い伝えでは、六所社の奥であったという。

当社は享保十二年(一七二七年)神祇管領から「正一位六所大明神」の神宣を受けた。風土記稿に六所明神社と載っているが、明治四十年から字内の神社を境内に遷し、明治四十三年に阿保神社と改称した。(以下中略)

案内板より引用 |

拝 殿 拝殿とその奥には本殿

阿保神社が鎮座する賀美郡は、武蔵国最北部にあたり、武蔵国内陸部よりも利根川、神流川を隔てて北岸の上野国との繋がりが多かった場所であろう。その意味において文化的にも経済的にも上野国の影響下であった時期があったと思われる。

上野国の古墳の変遷を見ると、大体において以下の3か所が古墳の集中地域である。

① 太田市地域

② 佐野町、倉賀野町地方を含む県中央部

③ 藤岡市周辺地域

藤岡市周辺の古墳は太田市周辺域や群馬県中央域と比べると出現時期は若干遅い。群馬県中央部の佐野、倉賀野地区で栄えた文化の影響からか、それとも東山道からの普及からか、5世紀前半には白石地区に墳長175mの白石稲荷山古墳が、また6世紀前半には七興山古墳が築造されている。

本殿内部

七興山古墳は6世紀前半に築造されたと推定されているが、この時期に造られた東日本の古墳の中でも最大級の古墳で、同時期の埼玉古墳群の中の二子山古墳より規模は大きい。墳長146m、3段構成の前方後円墳で、その名前の由来として羊太夫伝説からきていると言われている。奈良時代多胡郡司となった羊太夫は、後に謀反の図っているとして朝廷から討伐軍を差し向けられ、羊太夫の妻女ら七人がここで自害し、それぞれ輿に乗せて葬ったので、「七興山古墳」という名前になったといわれている。

昔、この地に羊太夫という者がいて、神通力を使う八束小脛(ヤツカコハギ。八束脛ともいう)という従者に名馬権田栗毛を引かせて、空を飛んで、都に日参していた。あるとき、羊太夫が昼寝をしている小脛の両脇を見ると羽が生えていたので、いたずら心から抜いてしまったが、以後小脛は空を飛べなくなってしまい、羊太夫は参内できなくなった。朝廷は、羊太夫が姿を見せなくなったので、謀反を企てていると考え、軍勢を派遣し、朝敵として羊太夫を討伐した。落城間近となった羊太夫は、金の蝶に化して飛び去ったが、池村で自殺した。八束小脛も金の蝶に化身し飛び去ったとされる

この七興山古墳築造の時期と、羊太夫伝説には200年ほどの時代のズレがあり、後世の作り話とも、または逆説的な考え方としてこの羊太夫伝説自体が、6世紀に遡る実際に起こった事件とも思われるが、今回ここでは敢えてその真偽は問わない。それより重要なことは、白石稲荷山古墳や七興山古墳がこの白石地区、つまり多胡の地にあることだ。羊太夫伝説は伝承地が限られており、今の群馬県西南部を西から東方向に流れる鏑川流域に沿った地域を中心として、それに埼玉県秩父地域である。この地域こそ、伝説上ではあるが多胡の羊太夫が活躍した本拠地であろう。

社殿の右側にある阿夫利神社 阿夫利神社の奥に社日がある。

社殿の左奥にある石祠群 詳細不明 社日の右側奥にズラッと並んだ境内社群

正面鳥居の傍にどっしりと構えたケヤキの御神木

阿保氏は垂仁天皇の皇子である息速別王の子孫であり、息速別王が幼少の時に天皇が息速別王のため伊賀国阿保村(三重県伊賀市阿保)に宮室を築いて同村を封邑として授け、子孫はその地に住居したという。時は延暦三年(784年)、中央からのルートは宝亀二年(771年)武蔵国は東山道から東海道に属し、相模国から武蔵国沿岸を通るルートに変更されて10年程たった時期だ。当然阿保朝臣人上は官人であるため、東海道のルートを通ったろう。南側から武蔵国府中で任務を行っていた彼がどのような理由で最北の地であるこの地を訪れたのだろうか。何気なく記載された文章の意味を深く考えるといくつもの疑問が湧いてくる。

羊太夫はどのルートで多胡地区から秩父黒谷地区に移動したのだろうか。最初に思いつくのが神川町城峰から皆野町国神を経て秩父黒谷地区に向かうルートであろう。但し藤岡市牛田地区から神流川を越えて本庄児玉町に入り、埼玉県道44号線で児玉町河内方向から皆野町国神に入るルートもある。ちなみに藤岡市牛田地区や、本庄市児玉町河内地区には羊太夫伝説、伝承が存在する。

「多胡」は「タゴ」と読むが、「多」は「タ」の他に「オオ」とも読める。つまり、「多胡」=「大胡(オオゴ)」である。また「阿保」は「青(アオ)」であり「大(オオ)」とも読め(滑川町羽尾地区には羽尾神社があり、御祭神の藤原恒儀は青鳥城主であり、オオトリと読む)何かしら関連性があるように思えるのだが.....単なる偶然かもしれないのでそこはご容赦のほどを。

もどる

熊野神社が鎮座する神川町八日市地区は室町時代末期に、八日毎に交換市が開かれた事が地名の由来だそうだ。熊野神社はこの地区の総鎮守で、町指定文化財の獅子舞が奉納されている。延宝2年(1674)にここの交換市で争いがあり大火となった時に獅子舞が奉納され以後厄払いとして伝えられている。ここの神社の本殿は珍しく色彩も豪華でガラスの覆堂によって保護されている。

所在地 埼玉県児玉郡神川町八日市527

御祭神 家都御子神・御子速玉神・熊野夫須美神

社 挌 式内社論社 旧指定村社

例 祭 10月19日 秋季例大祭

熊野神社は国道354号線を本庄市児玉地区、旧児玉町から藤岡市方向に進み、八日市(東)交差点を越えると左側に熊野神社のこんもりとした社叢が見えてくる。駐車場が本殿の近くにあり、そこに停めて参拝を行った。当社は村内字今城から今の鎮座地である森下の地に遷座されたと伝えられており、かつては今城青八坂稲実神社を称していたという。

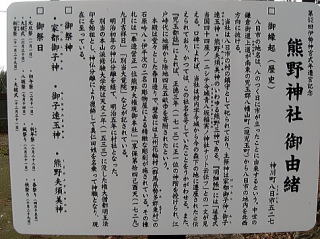

熊野神社一の鳥居 鳥居の右側にある社号標石 熊野神社由緒の案内板

熊野神社 御由緒 神川町八日市五二七

八日市の地名は、八のつく日に市が立ったことに由来するという。中世の鎌倉街道上道が南東の児玉郡八幡山町(現児玉町)から八日市の地内を北西方向に抜ける。

当社は八日市の村の鎮守として祀られており、主祭神は家都御子神・御子速玉神・熊野夫須美神のいわゆる熊野三神である。『明細帳』には「延喜式当国四十四座ノ一二シテ今城青八坂稲実ノ神社ナリト云伝フ」との一文が見える。口碑によれば、当社は村内字今城から今の森下の地に遷座されたと伝えられており、かつては、この社号を号していたことをうかがわせる。また『児玉郡誌』によれば、正徳三年(1713)に正一位の神階を授けられ、江戸時代に地頭から徐地四反五畝歩を寄附されたという。

本殿は堂々とした春日造りで、壁面には上州花輪村(群馬県勢多郡東村)の石原吟八・伊平次の二名の彫物屋により精巧な彫刻が施されている。その棟札には「奉造営正一位熊野大権現御本社」「享保第拾四己酉天(1729)九月吉祥日」「別当大覚院」等が記されている。

明治初年の神仏分離を経て、明治五年に村社となった。

別当の本山派修験大学院は天文二年(1533)に没した権大僧都明王法印を始祖とし、神仏分離により真仁田性を名乗って神職となり、現在に至っている。(中略)

案内板より引用 |

拝 殿 拝殿内部

ガラス越しから見ることができる熊野神社本殿

鎮座地は鎌倉街道上道付近であり、古来から市(八日市)の開かれる土地だ。八日市という地名は、室町時代末期に、八日毎に交換市が開かれた事が地名の由来だそうだ。また八日市の熊野神社前を交差する道があり、そこの東西を結ぶ道は江戸時代の本庄・鬼石往還だという。

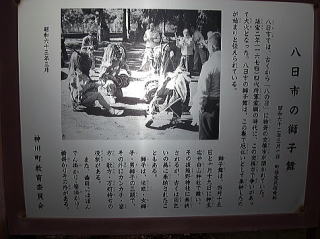

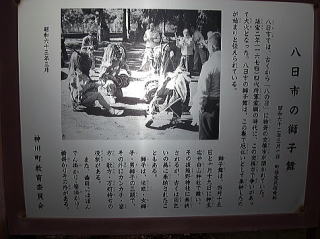

八日市の獅子舞

昭和62年3月10日 町指定民俗資料

八日市ては、古くから「八の日」に物資の交換市が開かれていた。

延宝2年(1674)四代将軍家綱の時代に、この交換市で争いがあって大火となった。八日市の獅子舞は、この後で厄払いとして奉納したのか始まりと伝えられでいる。

獅子舞は、4月15日と10月19日に神主宅や白山神社で舞い、その後熊野神社に奉納されるが、古くは雨乞いの為に奉納されたこともある。

獅子は、法眼・女獅子・男獅子の三頭で、その外にカンカチ・笛方・歌方・万灯持ちの役割がある。

また、曲目にはぼんでん掛かり・笹掛かり・橋掛かりその外がある。

神川町教育委員会

案内板より引用

|

八日市の獅子舞の案内板に隣接してある御神木

もどる

神川町関口地区に鎮座する今城青坂稲実池上神社は江戸時代には丹生明神社と呼称し、阿保神社の裏に鎮座していたが天正5年(1577)に元阿保村と関口村とに分立した際に、関口村の鎮守として現在の地に移されたという。

創立は不明(一説に神亀元年・724)、延喜式内社と伝えられている。当社の社号は元の領主であった安保氏の祖先が大和国丹生川神社を勧進したことに由来するという。