1 武蔵国の地形

大和王権勢力側から見た東側で坂東地方中央に広がる土地、そして伊勢崎や館林などの毛野国南部の南で堺とする利根川中流域より南の土地は、後に「武蔵国」と呼ばれ、10世紀に策定された延喜格式での格は大国で、遠国と表記され、当時から国力も強大な国と時の朝廷より評価された豊かで広大な国であったようだ。

武蔵国はほぼ現在の埼玉県と東京都の全域と、神奈川県の川崎市全域と横浜市のほぼ全域に相当する広大な領域である。

まず武蔵国の北部端の、上野国との境界を流れるのは神流川で、これが利根川に合流して東へ流れる。この神流川と利根川が武蔵国の北辺の国境線を形成する。そして武蔵国の西辺は神流川の上流部の南から始まる曲がりくねった関東山地南部の秩父山地の山稜線を南へと辿っていき、南端は高尾山まで至るその嶺によって信濃や甲斐、相模との国境線を形成し、その高尾山から東南へ流れる境川が武蔵国の南辺の国境線を形成し、その南辺の国境線は最後は境川から離れて三浦半島の北の江戸湾に抜ける。

三浦半島の北から現在よりはかなり内陸に複雑に入り組んだ江戸湾西岸の海岸線が武蔵国の東辺の国境線となり、吉川あたりで江戸湾に注ぐ古利根川の下流部が武蔵国の東辺の国境線の北半を形成し、遡って川俣にまで至り、北辺の国境線に繋がる。

このような国境線に囲まれた武蔵国の西部は落葉広葉樹林帯の山岳地帯で、中部は武蔵野台地が広がり、東部は武蔵野台地や大宮台地の南東辺が舌状台地となって細かく伸びて、その間に江戸湾が入り込んだり低湿地帯が形成されたりする複雑な地形を形成していた。

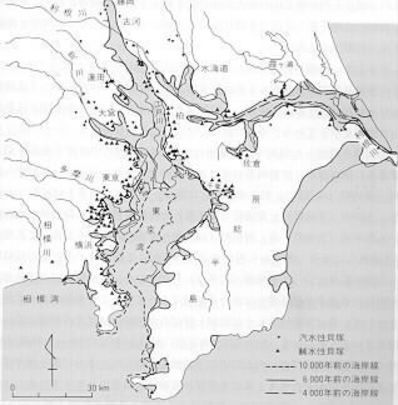

図1 縄文時代の関東の海岸線

現在の東京23区や埼玉県南西部はこの武蔵国東部に相当するが、こういう起伏の激しい地形であったので「谷」や「坂」というものがとても多く、渋谷、赤坂、四谷、鶯谷、幡ヶ谷、宮益坂、道玄坂、神楽坂、市ヶ谷、茗荷谷、千駄ヶ谷、荻窪、溜池、日比谷、乃木坂、富ヶ谷、世田谷、中野坂、成子坂、団子坂、雑司ヶ谷、阿佐ヶ谷のような23区内の地名や、熊谷や深谷、鳩ヶ谷や越谷、川越市の古谷、富士見市の貝塚、所沢市の坂之下、坂戸や亀ケ谷や牛沼、さいたま市の見沼や蓮田、蓮沼、大谷、染谷、不動谷、太田窪、大門坂などのような地名は、起伏に富んでおり場所によっては湿地帯や海が入り込んでいたような地形の名残を留めるものとなっている。

武蔵野台地は武蔵国中部、すなわち関東平野西部のうち、北に荒川、南に多摩川に挟まれた地域に広がる武蔵野台地は、多摩川の分流が形成した扇状地の上に富士山由来の火山灰土である関東ローム層が乗っかったもので、北端は川越市で、所沢や狭山、立川、府中、調布、国立、昭島、青梅、武蔵村山、小金井、武蔵野あたりが中心だが、更に東に細い舌状台地を伸ばしており、田園調布や目黒、渋谷、本郷、豊島、成増などはこうした舌状台地によって形成された土地であり、それらの周囲には谷地や低湿地、海などが複雑に入り組んでいた。現在の皇居(江戸城)や上野公園の存在する地はそうした舌状台地の東端の尖端部に位置していた。

よって、現在の皇居や上野公園よりも東の地は古代においては江戸湾が入り込んできていたのであり、その江戸湾は、川口を南端として浦和、大宮、上尾などを含む大宮台地の西は所沢の武蔵野台地の東側にまで入り込んでいたのであり、また大宮台地の東へは最北は大宮市街地の東にまで入り込んで、そのまま江戸湾の海岸線は越谷や吉川へ向かい、太古においてはそのまま下総国の野田や守谷を通って常陸国の筑波や水戸方面へ伸びて太平洋に達して南関東海峡の北岸の海岸線となっていたが、弥生時代においてはおそらく吉川の利根川や野田の太日川の河口部あたりの土砂の堆積で野田と流山の間の海峡が埋め立てられ江戸湾が形成されていたので、江戸湾の海岸線は南へ転じて流山や松戸の西を通って船橋の西にてほぼ現在の東京湾の海岸線に戻るようになっていたと思われる。

現在の皇居の地は古代においては武蔵野台地から伸びた細長い舌状台地の先端であり、戦国時代に扇谷上杉家の家老であった太田道灌が築いた江戸城というのは江戸湾に突き出た岬の上にあったわけで、そこに移封してきて本拠地を構えたのが徳川家康であり、家康はこの江戸城を中心として関東平野の大改造に乗り出すことになるのだが、それ以前は現在の東京の中心部というのは、極めて居住性の低い不便な土地であった。

このように武蔵野台地よりも東にある江戸湾北部には主要な河川だけでも利根川、太日川、荒川、入間川などが集中して流れ注ぎ、江戸湾は浦賀水道という狭い開口部で相模灘と繋がる極めて閉鎖的な海域であるために、江戸湾は干潟や潟湖となりやすく、これらの河川の下流部は水はけの悪い低湿地帯が広がっていた。そこに上流部で大雨が降るとすぐにこの下流域は河川が氾濫して川の水が溢れ出して洪水となり、洪水が引くとこれらの河川の流路は変更していることがしばしばだった。

(利根川、太日川、荒川、入間川、またそれに加えて毛野川などの下流部の流路というのは一応のものであり、実際は長い年月の間に何度も流路を変えており、時にはこれらの河川同士で流路を共有していたりもしていたと推測される。)

このように、洪水の被害が定期的に発生したうえに地形や水利がしょっちゅう変わるため、農業を行うには困難が伴うわけで、これら河川の下流域である武蔵国東部や下総国北部は、そうした技術的問題が解決しないことには開発は容易ではなく、(武蔵国の縄文時代の遺跡は豊富なのに対して、弥生時代から古墳時代前半までの遺跡が非常に少ないのはそのため)それゆえ大和王権としては洪水被害も比較的少なく河川流路も安定している北方の毛野国への進出のほうをまずは優先することになったと思われる。

一方、これらの武蔵国の河川の上流域のほうもまた毛野国と同様、安定した地域でしたので、紀元前250年以降の弥生時代において西から、つまり信濃国等、川上方面から進出してきた出雲系氏族にとっては障害というものは無く住みよい土地であったので農村共同体を築いていったことは考古学の調査でも明らかである。

2 古代の武蔵路

日本における道路建設が始まったのは、5世紀だとする記録(日本書紀)もあるが、詳しくは判っておらず、不明である。確実なのは、6世紀の奈良盆地においてであろうと考えられている。ただ、この頃に建設された道路は、広い幅員、直線的な形状といった特徴はまだ備えていなかった。

大化の改新後、646年正月に出された改新の詔では、駅伝制を布く旨の記述があり、これを契機として計画的な直線道路網が全国的に整備され始めたのではないかとする説がある。改新の詔については、その信憑性を巡って根強い論争が続いているが、発掘調査などによれば、少なくとも大化の改新直後には畿内及び山陽道で直線的な駅路や駅家の整備が行われ、680年頃までには九州(西海道)北部から関東地方(東海道)に至るまでの広範囲にわたって整備が進んだようである。

日本の駅伝制は、前述したとおり、(真偽に関する議論はあるが)大化の改新の詔において初めて定められ、8世紀に制定・施行された律令において詳細な規定がおかれた。律令の駅伝制は、駅路と伝路から構成されていた。律令制度が確立し、それに伴って、行政区画の整備も行われ、いわゆる「五畿七道」が設置された。この制度により畿内以外の国々はそれぞれ所定の「道」に属し、同時にそれらの国の国府を結ぶ同名の官道が建設されることになった。

この際、武蔵国は相模国に東接する海沿いの国ではあったが、近江国を起点に美濃国、飛騨国、信濃国、上野国、下野国、陸奥国(当時はまだ出羽国はなかった)と本州の内陸国が属する東山道に属することになった。このため、道としての東山道にもこれらの国々から大きく外れたところにある武蔵国の国府を結ぶ必要が生じた。

通常官道は地理的制約から特定の国の国府を通れない場合、支道を出して対処するのが定石であり(例:東海道の甲斐国・山陽道の美作国)、武蔵国の場合も上野国府と下野国府との間で本道を曲げて、上野国邑楽郡から5駅を経て武蔵国府に至るルートが設置された。

その結果、上野国府〜新田駅(上野国)〜武蔵国府〜足利駅(下野国)〜下野国府というルートが採用されることになり、新田駅〜足利駅間は直進ではなく南北にわたってY字形に突き出る格好となった。この突き出した部分が東山道武蔵路である。

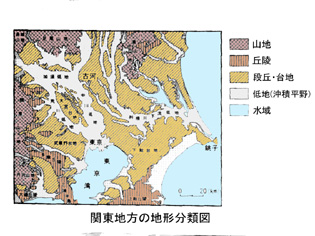

図2 東山道武蔵路

武蔵国以外、どの国も主要道路が通り、整備も進んでいるのがわかる。相模国に隣接しているが当時の技術では海岸伝いに道路の整備は困難だったのだろうと思われる。

この図2を見ると、東海道は駿河国(静岡県東部)から相模国を通り、横須賀付近から江戸(今の東京)を目指さずに海路にて上総国(千葉県)木更津付近に到着する。また海伝いに北上する道も存在するが、国境(井上駅)で止まっている。武蔵国へ行くためには、上総国→下総国→常陸(茨城県)→下野国(栃木県)→上野国→武蔵国へ南下、というような反時計回りで遠回りの行程しか存在しなかったようだ。しかも東山道武蔵路は国家を挙げての事業があったからこそできた道であり、それ以前は西側ならば、秩父の雁坂峠を抜けるか、その南の今の青梅から大菩薩峠を越えて甲斐に行くか、さらにはずっと南下して八王子の小仏峠を通る後の甲州街道のルートや、上野国からの北側からのルート以外は、武蔵国東部は海面が吉川市付近まで広がり、また陸地は広大な湿地地帯になっていたので道路の建設は当時では無理があったと推測されるし、南部も多摩川の存在と、その北側も広大な低湿地帯が広がり道路自体存在しなかったかもしれない。(あったとしても縄文時代から続く桟道程度の道と思われる)

武蔵国は本来、縄文時代の貝塚分布図、住居跡、遺跡群は他の県に遜色無いか、それ以上の数を誇る。ただ地形上の制約から新たな文化を受け入れる窓口が極端に少なかっただけである。

前記の説を証明する書物がある。しかも読者の知っている一級資料だ。古事記、日本書紀である。そこにはヤマトタケルの東征物語がある。これは大和朝廷の東国への勢力拡大を象徴する四世紀頃の、ある程度事実を反映した物語である。『古事記』が和銅五年(712年)、『日本書紀』が養老四年(720年)に編纂され、ヤマトタケル伝承はそれより四百年もさかのぼる遠い昔の話であり、それも大和の側の視点で書かれた物語でありそのまま史実とはみなせないが、当時の情勢を推測することができる。ここではヤマトタケルの東征行路に絞って考察する。

ヤマトタケルの東征軍路は古事記と日本書紀で相違があり日本書記のほうが陸奥、日高見(北上川流域の国)へとより北の方に侵攻していったように書かれている。全コースを図式的に示すと次のとおりである。

・ 古事記

倭―伊勢―尾張―駿河―相模走水―上総国―常陸新治―筑波―相模足柄―甲斐―科野―尾張―近江伊吹山―伊勢能褒野

・ 日本書紀

倭―伊勢―駿河―相模走水―上総国―陸奥―日高見―常陸新治―筑波―甲斐―武蔵―上野国―碓氷坂―信濃―美濃―尾張―近江伊吹山―伊勢能褒野

どちらも相模からそのまま武蔵には向かわず、三浦半島先端の走水(はしりみず)から舟で東京湾を横断し房総半島に上陸している。つまり相模→上総であって北上していない。ちなみにこの走水で東京湾を横断するルートは、奈良時代の後期までは東海道のルートそのものである。つまりヤマトタケルは何か別の目的があって、東京湾を横断したのではなく古代の東海道をふつうに進出したという事になる。

古事記、日本書紀では東方遠征の拠点を甲斐国としている。古事記では筑波から相模国へ、そして甲斐国に戻っている。日本書紀では常陸からの帰路は不明だが、碓氷峠を越えて甲斐に入るか、古事記同様、相模国から甲斐国へ行くかどちらかであろう。そしてその後、碓氷越えで上野、北武蔵という二つの地域に遠征をしたと考えるのがよさそうだと思う。どちらにしても東海道で武蔵国に到着するには図2の反時計周りの長い道のりになるわけである。

「書記」の日本武尊の行路を並べてみると、相模―上総―下総―常陸―上野―甲斐となる。日本武尊は、関東地方の外縁部を一周したことがわかり、そして、日本武尊は唯一武蔵中央部だけは通らなかったことになる。この観点から言えば、結論で言うと古代の権力者たちにとって、武蔵、特に中央ないし東部武蔵国は関東の中でもさほど関心のある土地ではなかった、ということだと思う。それは、早くから大和王権に服従していて軍事の行使を必要としない地になっていたというより、ここが他の地域に比べて開発が遅れた未開の地だったからだと考えられるわけである。

|